1. 防災準備の基本知識を押さえる

防災準備は、自然災害が頻発する日本において非常に重要です。地震や台風といった災害がいつ発生するか予測できないため、事前に適切な備えをしておくことが求められます。家族の安全を守るためにも、基本的な防災知識を身につけておく必要があります。適切な準備をすることで、災害時に迅速かつ適切に対応できるようになります。

1.1. なぜ家庭で防災準備が重要なのか

家庭で防災準備をする理由は、災害時に自分や家族の命を守るためです。災害が発生すると、一時的に公的な支援が届かない場合があります。例えば、地震や台風の後、交通手段が寸断されることが考えられます。このような状況では、自分たちで生存を確保する準備が必要です。近年、自然災害が頻発し、そのたびに被害が増加しています。そのため、防災意識を高めておくことが求められます。まず、非常食や飲料水の確保が基本です。また、避難用のリュックを準備し、家族全員が持ち出せるようにしておくことも大切です。普段から防災訓練を繰り返し行い、非常時に備えることが重要です。

1.2. 防災準備に必要なものリスト

防災準備には、食料や水、医薬品などの基本的な物資が必要です。最低でも3日分の非常食を用意し、定期的にチェックして更新する必要があります。次に、飲料水ですが、1人当たり1日3リットルを目安として準備します。また、衣類や靴下、下着などの着替えも必要です。さらに、マスクや消毒液などの衛生用品を忘れずに準備します。懐中電灯やラジオなどは、停電時の重要な情報源となりますので、電池とともに準備します。その他、医薬品や常用薬を忘れずに準備し、家族の健康を守る対策を講じます。

1.3. 各家庭で異なる必要対策

各家庭で必要な防災対策は異なります。家族構成や住んでいる地域の特性によって、準備するべきものが変わります。例えば、小さな子供がいる家庭では、ミルクやおむつなどが必要です。また、高齢者がいる家庭では、介護用品や特別な医薬品が重要です。住んでいる地域が水害に弱い場合、避難経路を事前に確認し、避難場所の情報を共有しておくことが求められます。さらに、ペットがいる家庭では、ペットフードや避難時に必要なケージを準備しておくことが大切です。各家庭の特性に合わせた対策を講じることで、災害時に柔軟かつ適切に対応できるようになります。

2. 家庭内での簡単な防災対策

家庭内での防災対策は、自然災害に対する備えの基本です。いざという時に迅速に対応できるよう、日頃から準備しておくことが大切です。具体的には、家具の固定や配置の見直し、非常食と水の備蓄、さらに緊急時に使用する道具の準備が必要です。これらを実践することで、家族の安全を守り、被害を最小限に抑えることができるでしょう。

2.1. 家具の固定や配置見直し

地震による家具の倒壊は、大きな被害をもたらします。そのため、まずは家具類を壁に固定することが重要です。固定は専用の器具を使用し、しっかりと行うことが大切です。次に、配置の見直しが必要です。特に重たい家具は意識して下の方に配置します。こうすることで、倒れにくくなります。また、就寝中に倒れてこない位置に配置することも重要です。日頃から見直すことで、地震時の被害を軽減できるでしょう。

2.2. 非常食と水の備蓄方法

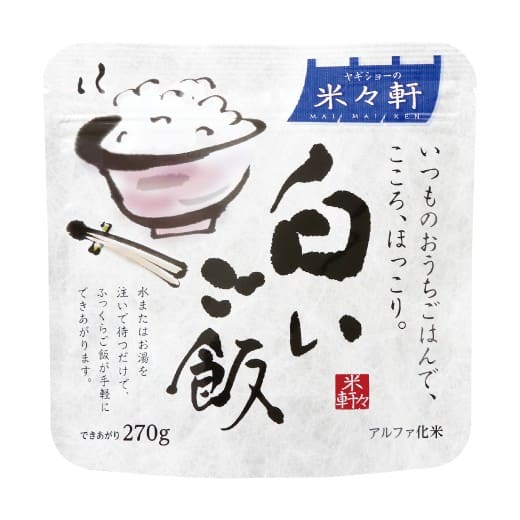

非常食と水の備蓄は、災害後の生活を支える重要な要素です。まず、非常食は保存がきくものを中心に揃えておくと良いです。缶詰やレトルト食品を選ぶと便利でしょう。次に、水のストックも欠かせません。1人当たり1日3リットルを目安に、最低でも3日分は用意しておくと安心です。また、定期的に消費期限を確認し、入れ替えることも忘れないようにします。この備蓄方法を守ることで、安心して災害に備えることができます。

2.3. 緊急時用具の準備

緊急時用具の準備も、災害対策には欠かせません。まず、懐中電灯やラジオなどの基本的な道具を揃えることが必要です。また、電池も予備として多めに用意しておくと安心です。次に、常備薬や救急箱も用意しておくことが望ましいです。そして、簡易トイレや衛生用品も忘れずに準備します。これらを一つにまとめて置いておけば、いざという時にすぐに持ち出せます。このように、緊急時用具を準備することで、安心感が生まれるでしょう。

3. 家族全員で共有しておくべき情報

家族全員が共有しておくべき情報は、日常生活を円滑に進めるためにとても重要です。特に災害時や緊急時には、事前に準備しておくことが家族全員の安全を守ることにつながります。そして、各家庭がそれぞれに適した対策をきちんと講じることが求められます。以下に、具体的なポイントについて説明しますので、ご参考にしてください。

3.1. 緊急連絡先リストの作成

緊急連絡先リストを作成することは、非常に重要です。まず、家族全員の携帯番号やメールアドレスをリストに記載します。次に、近隣や友人、職場の連絡先も追加します。そうすることで、緊急時に必要な情報を一瞬で確認できるからです。また、このリストは紙媒体とデジタルデータの両方で保存するとよいでしょう。スマホが使えなくなった場合でも、紙のリストがあれば対応できます。

さらに、連絡先リストには医療機関や警察、消防署の連絡先も含めておくと、さらに安心です。そして、定期的に情報を更新し、新しい連絡先や変更があった場合にはすぐにリストに反映しましょう。これにより、常に最新の情報を持って対応することができます。

3.2. 家族の集合場所と避難経路

災害時に備えて、家族の集合場所と避難経路を事前に決めておくことはとても大事です。まず、家の近くの安全な場所を集合場所として設定します。次に、避難所や公共施設への避難経路も確認しておきましょう。これにより、混乱を避けることができます。また、地図を使って具体的なルートを家族全員で確認します。そして、安全なルートを数種類考えておくことで、状況に応じた柔軟な対応が可能になります。

さらに、集合場所では全員の安否を確認し合うことが大切です。また、車や徒歩での移動経路も考慮し、交通状況や天候にも対応できるようにしましょう。これらの準備をしっかりと行い、家族の安全を守りましょう。

3.3. 災害時の役割分担

災害時には、家族全員で役割を分担することが重要です。まず、家族の中でリーダーを決め、指示を出す役割にします。次に、食料や水の確保、応急処置を担当するメンバーを設定します。これにより、各自が自分の役割を理解し、迅速に対応することができるからです。そして、ペットがいる場合の世話や老人、子供のケアも含めて、各自の役割を明確にしておきます。

また、役割分担は定期的に見直し、全員でシミュレーションを行うことが大切です。これにより、効率的な対応が可能になります。家族全員がその役割を理解し、緊急時にスムーズに行動することで、災害時のリスクを最小限に抑えることができます。さらに、非常用袋の準備や定期的な訓練も欠かさず行いましょう。

4. 防災準備を始めるためのステップ

防災準備は、日常生活を安心に過ごすために非常に重要です。まず最初に、家族や住んでいる地域の特性に応じた計画を立てることが大切です。これにより、災害発生時に迅速かつ的確な対応が可能になります。また、定期的な防災訓練を行うことで、実際の状況に備えた準備が整います。さらに、常に防災グッズをチェックすることで、必要な物資が不足していないか確認することができます。これらのステップを通して、防災準備を万全にしましょう。

4.1. 防災計画の作成方法

防災計画を作成するには、まず家族全員が参加することが大切です。各々の役割を決めておくことで、緊急時に混乱を避けることができます。また、避難場所や連絡方法を明確にしておくと良いでしょう。次に、地域の防災情報を調べて、どのような災害が起こりやすいか理解することも重要です。最後に、定期的に計画を見直し、変更があれば更新しておくことが必要です。これにより、常に最新の状況に対応した計画が整います。

4.2. 定期的な防災訓練の重要性

防災訓練は、実際の災害時に適切な行動を取るために非常に重要です。訓練を通じて、家族全員が避難経路や避難場所を確認することができます。また、緊急時の連絡方法や救急手当の方法を学ぶことで、迅速な対応が可能になります。定期的に行うことで、時間と共に忘れてしまう知識やスキルを再確認することができます。さらに、訓練を通じて地域の連携も深まり、より効果的な防災体制が整います。繰り返し行うことで、自信を持って災害に対応できるようになります。

4.3. 防災グッズの定期チェック

防災グッズは、いざというときに頼りになる存在です。定期的にチェックすることで、必要な物が揃っているか確認し、不足しているものや期限切れのアイテムを補充することができます。特に、水や食料、応急手当の道具などは定期的に見直し、新しいものと交換することが大切です。また、家族構成や季節に応じて必要なものも変わるため、状況に応じて内容を更新することが重要です。これにより、いつでも万全の体制で災害に備えることができます。

5. 防災グッズの具体的な選び方

防災グッズを選ぶときには、まず自分や家族の状況を考えることが大切であるのです。災害の発生時に何が必要かを予測し、しっかりと準備しましょう。たとえば、食料や水、医薬品はもちろん、照明や通信手段も欠かせません。さらに、各家庭の要件に応じて特別なアイテムを選ぶことが重要です。これにより、安全と安心を確保することができるのです。

5.1. 必要な防災グッズの選定

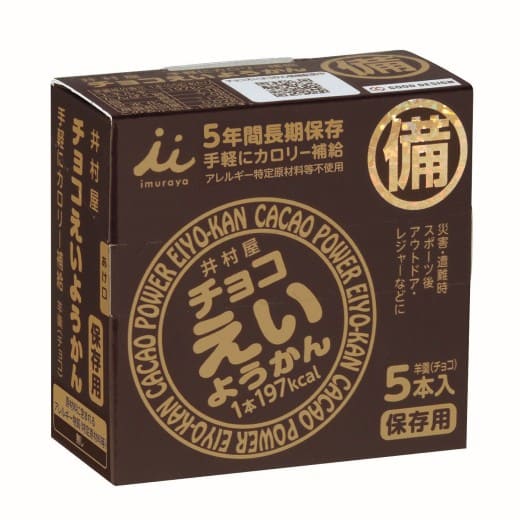

防災グッズの選定は、まず基本的なアイテムを揃えることから始めると良いでしょう。例えば、水や食料、基本的な医薬品は必須です。これらは、少なくとも3日分は用意しておくことが推奨されます。それから、個々の状況に合わせて、特別なアイテムを追加していきます。例えば、乳児がいる家庭ではミルクやおむつ、高齢者がいる場合は薬や補聴器の電池が必要です。また、避難時に役立つ緊急ラジオ、防水マッチ、懐中電灯なども重要です。このようにして、あらゆる状況に対応できるようにしましょう。次に、各家庭の環境を考慮に入れることも必要です。例えば、地震が多い地域ではヘルメットや防塵マスク、火山活動が活発な地域ではゴーグルや特別なフィルター付きのマスクが必要です。また、季節や気候に応じて、暖かい衣服や冷却グッズも準備しましょう。これにより、どのような状況でも対応できる準備が整います。

最後に、定期的な見直しと交換も重要です。食品や水、電池などは消費期限がありますので、定期的に確認して新しいものと交換することが必要です。これにより、防災グッズが常に準備万端であることを確保し、緊急時に備えることができます。

5.2. 使いやすい収納方法

防災グッズは、使いやすく収納することが大切です。まず、すぐに取り出せる場所にまとめておくことが基本です。例えば、居間や寝室に近い場所が適しています。緊急時には素早く持ち出せるように、コンパクトで持ち運びしやすいバッグにまとめましょう。これにより、避難時に余計な手間を省くことができます。

次に、防災グッズを機能別に分けて収納することもおすすめです。例えば、食料や水は一箇所、医薬品や救急用品は別のポーチにまとめておくと便利です。また、防災バッグにはチェックリストを添えておき、必要なものが全て揃っているかどうかを定期的に確認します。これにより、万が一の際に慌てずに対応できます。

さらに、定期的に防災グッズの中身を確認して、古くなったり劣化したものを交換することも大切です。食品や水、電池などは特に注意が必要です。また、防災マニュアルや連絡先リストも一緒に保管しておくと、非常時に情報がすぐに確認できるため安心です。このようにして、日頃から準備を整えておくことが大切です。

5.3. オススメの防災グッズ紹介

まず最初に紹介したいのは、ソーラー充電式ラジオです。これは太陽の光を利用して充電できるため、電池切れの心配がありません。また、携帯電話の充電もできる機能が備わっており、緊急時の通信手段として非常に役立ちます。さらに、ラジオ機能によって情報収集が可能で、災害時に状況を把握しやすくなります。

次に、非常食としておすすめなのは、レトルト食品や缶詰です。これらは保存がきき、調理が不要で手軽に食べることができます。特に、バランスの取れた栄養を摂取できるようなメニューを選ぶと良いでしょう。非常時には体力消耗が激しいため、エネルギー補給が重要ですからです。

三つ目のおすすめは、ポータブル浄水器です。災害時には清潔な水の確保が困難になることがあります。ポータブル浄水器を使えば、手軽に安全な飲み水を得ることができます。これにより、健康リスクを最低限に抑えることが可能です。これらのグッズを準備することで、非常時の生活が少しでも楽になるはずです。

6. 緊急時の行動マニュアル

緊急事態が発生した際には、迅速かつ冷静な行動が求められます。家族や職場での避難経路をあらかじめ確認しておくことが重要です。また、非常用の持ち出し袋や食料、水の用意も欠かせません。特にパニックを避けるために、日頃からの訓練と準備が大切です。それでは、地震や大雨、火災などの具体的な状況に応じた行動について説明します。

6.1. 地震発生時の即応行動

地震が発生した場合、まず身の安全を確保することが最優先です。テーブルの下に潜るか、家具が倒れてこない安全な場所に移動します。頭を手で守ることも忘れずに行ってください。揺れが収まったら、速やかに外へ避難します。落下物やガラス破片に注意しながら行動しましょう。また、建物内にいる場合は、エレベーターは使用せず、階段を使います。非常持ち出し袋を持って避難場所へ向かうことが重要です。

6.2. 大雨や洪水時の避難対策

大雨や洪水が予想される場合、あらかじめ避難場所を確認しておくことが必要です。近隣の避難所へのルートを事前にチェックし、避難経路を家族と共有しておきます。大雨が続いている間は、川や低地には近づかないよう注意が必要です。洪水が迫っている場合は、迅速に避難を開始します。貴重品や必要最低限のものを持って、安全な場所へ移動します。家を離れる際には電気やガスの元栓を閉じてください。

6.3. 火災時の初期消火方法

火災が発生した際の初期消火は、迅速かつ正確に行うことが求められます。火が小さく、初期段階である場合は、近くにある消火器や水を使って火を消します。消火器の使い方を日頃から確認しておくことが重要です。火が大きくなって手に負えないと判断した場合、速やかに119番通報を行い、安全な場所へ避難します。煙が充満している場所から避難する際は、姿勢を低くして移動します。火災での安全確保が最優先です。

7. 子どもや高齢者、ペットのための対策

災害時には、特に弱者への配慮が重要です。子ども、高齢者、ペットは特別な対策が必要になります。これらの対策をすることで、安心して災害に対応できる環境を作り出すことが求められます。具体的な対策を知り、日常生活に取り入れておくことが大切です。ここでは、それぞれの対策について詳しく説明します。

7.1. 子どものための防災教育

子どもに対する防災教育は、まず家庭から始めることが重要です。普段から災害時の行動をシミュレーションし、避難経路や避難場所を確認します。次に学校でも防災訓練を定期的に行い、子ども自身が自ら命を守る意識を高めることが必要です。また、子ども用の緊急持ち出し袋を用意し、必要な物品を常にチェックしておきます。子どもが不安を感じないよう、家族と一緒に楽しく学べる防災教育の工夫も大切です。

7.2. 高齢者向けの防災準備

高齢者には、特別な防災準備が求められます。まず、日常生活で使用する薬や医療機器を非常持ち出し袋に入れます。周囲の人に高齢者の居場所や健康状態を知らせておくことも重要です。次に、避難先ではバリアフリーの設備が整っているか確認し、高齢者が安心して過ごせる環境を作ります。また、家族や地域の人々と連携し、高齢者特有のニーズに応じた支援を受けられるように準備しておかなければなりません。

7.3. ペットのための緊急対策

ペットも家族の一員として、災害時の対策が必要です。まず、ペット用の非常持ち出し袋を用意し、ペットフードや水、必要な薬を入れておきます。次に、ペットのストレスを軽減するため、普段からキャリーバッグに慣れさせておくことが大切です。また、避難先でのペット受け入れ状況を事前に確認しておきます。さらに、予防接種やペットの健康管理も定期的に行い、災害時に安心して避難できる環境を整えることが求められます。

8. コミュニティでの防災意識向上

コミュニティでの防災意識向上は、災害時にお互いを助け合う基盤を強固にするために重要です。地震や豪雨などの自然災害が増える中で、近所の人々と協力し合い、地域全体で備えることが求められます。そのためには、日常からの情報共有や防災訓練の参加が不可欠です。コミュニケーションを活発にすることで、緊急時の対応力が格段に向上します。

8.1. 近所の人との連携

第一に、近所の人との連携は、災害時における素早い初動を可能にします。日常のうちに顔見知りになっておくことが、いざという時に役立つのです。次に、お互いの連絡先を交換することで、何か問題が起きた際にすぐに支援を求めることができます。そして、近所の人と定期的に防災について話し合い、情報を共有することも重要です。これにより、どのような災害が起きても、お互いが頼れる存在になるでしょう。

時には、一緒に備蓄品の確認や点検を行いましょう。備蓄品がどれだけ揃っているか、どのような物資が必要になるかをお互いに確認し合うことで、抜け漏れを防ぐことができます。また、近所に災害訓練に参加することも推奨します。これは、実際の災害に直面した時にどのように行動すればよいのか、具体的なイメージをつかむことができるからです。

最後に、コミュニティ内でのイベントや集まりを通じて、さらに絆を深めておくことが大切です。普段から仲が良いと、緊急時にも躊躇せず助け合える関係が築けます。このように、近所の人々との連携は、緊急時の対応力を高めるために非常に重要です。

8.2. 地域の防災訓練に参加する

地域の防災訓練に参加することは、実際の災害時に役立つ知識とスキルを習得する上で非常に重要です。まず、訓練では地震や火災など、様々なシナリオに対応した実践的な内容が含まれています。これにより、実際の状況での行動パターンを身に付けることができます。また、訓練中に地域の他の参加者と顔を合わせることで、コミュニティ内での連携が深まります。

さらに、訓練では役立つ情報が多く提供されます。例えば、非常食の備え方や緊急避難場所の確認方法などです。これらの知識を共有することで、地域全体の防災力が向上します。次に、家族や友人も一緒に参加すると、緊急時にどのように行動すればよいかを実際に体験できます。特に小さな子供や高齢者がいる家庭では、事前の訓練が生命を守る鍵となることでしょう。

また、地域の防災訓練では、専門家や防災士から直接アドバイスを受けられます。この機会を活かして、疑問点や不安な点を相談しましょう。訓練を通して得た知識を家庭や職場で共有することも大切です。これらの活動を通じて、地域全体での防災意識が高まり、より強固なコミュニティが形成されることになります。

8.3. 防災情報の入手先と活用方法

防災情報の入手先と活用方法を知ることは、緊急時に迅速かつ的確な判断をするために必要不可欠です。まず、自治体が提供する防災アプリや公式ウェブサイトを活用することが基本です。これらの情報源は、現在の災害状況や避難所情報など、信頼性の高い情報を迅速に提供してくれます。また、テレビやラジオの緊急放送も重要な情報源です。

次に、ソーシャルメディアや個人のネットワークを活用することも有益です。例えば、TwitterやFacebookでは、リアルタイムな情報を得ることができます。ただし、ソーシャルメディア上の情報は真偽不明なものも多いため、必ず信頼できる情報源からの情報と照らし合わせることが重要です。また、近所の人々とのグループチャットを作成して、迅速に情報を共有する方法も有効です。

さらに、家族と事前に情報の入手先を確認し合っておくことが重要です。これにより、緊急時に情報の混乱を避けることができます。また、学校や職場での防災情報の入手方法も事前に確認しておきましょう。これにより、どのような状況下でも必要な情報を迅速に入手できるようになります。

最後に、得た防災情報を活用するための具体的な行動計画を立てることが不可欠です。例えば、避難経路や避難場所の確認、非常持出袋の準備などが考えられます。これらの計画を家族や近所の人々と共有することで、共同で防災対策を強化することができます。